LA BOULE CHINOISE (OU BOULE D'ÉQUILIBRE)

Le maintien et les déplacements sur la boule chinoise (ou boule d'équilibre) nécessitent une marche tout à fait particulière, sur la base de petits pas déroulés pour rechercher un contact permanent avec l'engin. Si l’élève ne porte pas de chaussons de gymnastique (type ballerines), il est préférable de travailler pieds nus.

Il est indispensable de faire évoluer ces engins sur des «chemins de tapis» bordés sur les côtés et aux extrémités par des tapis s épais (pour éviter les projections).

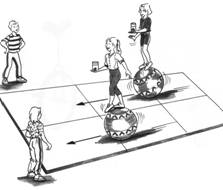

Pour assurer la sécurité des élèves, on peut utiliser deux pareurs, un genou au sol, les deux mains en contact avec la boule, qui suivent les déplacements de l'équilibriste, limitent sa rotation et stoppent tout début de chute. Deux aides supplémentaires peuvent intervenir en offrant un appui manuel à l'équilibriste. Les parents et les aides doivent se positionner sur le côté afin de pouvoir suivre l'équilibriste et le déplacement de son engin. Des tapis de deux couleurs différentes (pour distinguer les «tapis de cheminement., et les «tapis de frontière») permettront de mieux répartir les zones d'intervention en fonction des rôles respectifs.

Nous déconseillons

Les boules chinoises des fournisseurs professionnels ; elles sont très chères. Elles nécessitent en outre la présence d'un adulte par élève car les chutes peuvent s'avérer très dangereuses

Nous conseillons

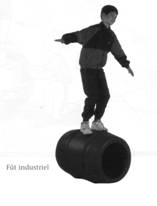

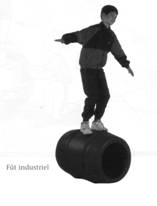

Un morceau de buse ou de canalisation en PVC (diamètre minimum de 56 cm), ou bien un lot de type industriel peuvent faire office de boule d'équilibre. Le prix de revient est alors réduit et les risques de chute limités.

tenir en équilibre sur la boule.

Le travail se fait en atelier de quatre élèves, avec une boule d'équilibre. La sécurité est assurée par un chemin de tapis».

Chaque élève tente, à tour de rôle, de rester le plus longtemps possible sur la boule en réalisant le plus grand nombre de tours sur lui même.

L'élève doit constamment bouger les pieds et chercher à réaliser au moins trois rotations.

Un partenaire peut envoyer une balle à l'équilibriste (ou tout autre engin de jonglerie) après chaque tour réalisé.

Si l'élève chute du haut de la boule ou n'arrive pas à tourner, on peut placer deux élèves en parade pour tenir la boule et limiter sa rotation. On peut également demander à l'équilibriste de s'asseoir sur la boule puis de se relever.

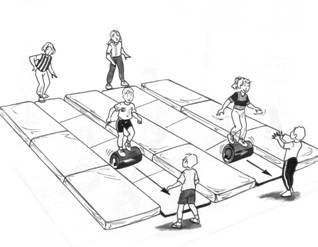

Avancer sur une boule d'équilibre.

Deux boules d'équilibre sont placées sur deux chemins de tapis» parallèles. L'atelier est composé de quatre à six élèves.

Deux équilibristes font une course en ligne sur leur boule sans sortir des limites du circuit. La chute n'est pas pénalisée puisqu'elle fait déjà perdre du temps. Après la course, le vainqueur remet son titre en jeu contre un autre membre du groupe

il faut regarder devant soi le plus souvent possible au lieu de fixer ses pieds.

Les élèves peuvent faire la course en reculant.

Parfois l'élève piétine ou n'arrive pas à avancer rapidement. II faut lui demander de «dérouler» la marche (garder les pieds sur la boule le plus longtemps possible). On peut également offrir une aide, un appui à l'équilibriste (une épaule ou un bras).

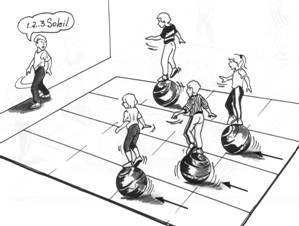

Se déplacer sur une boule dans toutes les directions.

Constituer des ateliers de quatre à six élèves disposant chacun d'une boule d'équilibre. Les boules sont placées sur des «chemins de tapis» perpendiculaires à un mur.

Les élèves jouent au traditionnel « 1, 2, 3, soleil! ». Le »meneur» se tient face au mur et tourne le dos à ses camarades, placés derrière une ligne située à dix mètres, en équilibre sur leur engin. Le meneur compte «un, deux, trois, soleil! » pendant que les autres avancent et se retourne lorsqu'il a fini son annonce. A cet instant, ceux qui ne se sont pas immobilisés sont pénalisés: ils reviennent au départ ou reculent de quelques mètres. On peut cependant accepter quelques légers mouvements des pieds.

L'équilibriste qui arrive le premier au mur prend la place du meneur.

II est important de maîtriser la vitesse du déplacement (ne pas avancer trop vite) en adaptant le déroulement des pieds sur la boule.

Donner des handicaps permet d'équilibrer les chances en fonction du niveau des élèves. On peut également demander au meneur de jeu de surprendre les équilibristes en diversifiant le rythme des annonces.

La difficulté majeure consiste à s'arrêter et à redémarrer rapidement. four faciliter l'arrêt, l'élève peut amorcer un déplacement vers l'arrière, puis se stabiliser. Les joueurs qui éprouveraient de trop grandes difficultés peuvent être secondés par un aide qui offre un appui manuel en se déplaçant sur le côté, à la même vitesse.

Se déplacer sur une boule en réalisant une autre action.

L’atelier est composé de deux à quatre élèves disposant de bouteilles en plastique (coupées au goulot) contenant de l'eau. Ils sont en équilibre sur des boules chinoises placées sur un chemin de tapis...

chaque équilibriste tient dans sa main une bouteille a moitié pleine ou une quille en équilibre sur un plateau. Au signal, les élèves doivent effectuer un parcours rectiligne sans faire tomber la bouteille (ou le contenu (ni plateau) sous peine d'être éliminés. Le vainqueur remet sa victoire en jeu.

L'élève doit avoir conscience qu'il lui faut à la fois conserver son propre équilibre et celui du plateau. Aller le plus vite possible sans chuter ni renverser la bouteille (ou le plateau) implique de trouver un juste milieu entre vitesse et équilibre, c'est‑à‑dire de doser la prise de risque.

On peut modifier la tenue de la bouteille (ou du plateau) et son contenu.

On rencontre ici des problèmes liés à la lenteur des déplacements ou à des chutes de liquide. On peut utiliser d'autres matériels (sable, billes, etc.) et moins remplir les bouteilles. On peut également simplifier le parcours.