LE JEU D’ACTEUR

Se déplacer et s'exprimer en public.

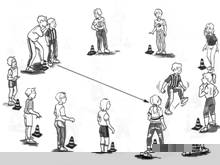

Toute la classe est répartie sur un cercle délimité par des plots (un élève à chaque plot) symbolisant une piste de cirque ou la place d'un village.

Au signal, chaque élève se déplace à l'intérieur du cercle et salue les camarades qu'il croise du regard. Au terme de chaque traversée de piste, le « promeneur » contourne un plot et rentre à nouveau pour croiser et saluer différemment d'autres personnes.

Ies élèves doivent se déplacer nonchalamment et prendre le temps de saluer leurs partenaires, par la parole et par le geste. II est important de varier ses saluts et ses déplacements et de les adapter a ceux des partenaires.

À partir de la même consigne, l'acteur doit interpréter un personnage différent à chaque traversée: mimer un homme pressé ou en retard, singer un badaud ou quelqu'un promenant son chien, un personnage public, etc.

Certains élèves éprouvent des difficultés à communiquer avec autrui ou s'enferment dans des saluts stéréotypés. Restreindre l'espace et les partenaires oblige à varier son répertoire dans un contexte plus intime, plus rassurant. II est également possible de simplifier la tâche en demandant de sourire, de répondre à un regard, de se serrer la main ou d'utiliser un accessoire (chapeau, parapluie, etc.).

Réaliser une imitation devant un groupe.

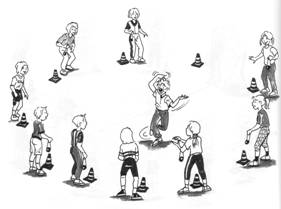

Toute la classe est répartie sur un cercle délimité par des plots (un élève à chaque plot).

Un élève volontaire effectue un aller‑retour vers le centre du cercle en réalisant une prestation de son choix qui sollicite une gestuelle et, éventuellement, un accompagnement vocal. Après son numéro, le reste de la classe rejoint le centre pour l'imiter.

Chaque élève doit réaliser au moins une prestation en solo.

Lors de l'imitation, il est important de synchroniser ses gestes avec ceux du groupe.

Le professeur peut choisir un thème directeur afin que chaque imitation vienne s'inscrire dam une histoire commune. On peut également demander au soliste de situer son imitation dans la continuité de la précédente.

Les imitations se bornent parfois à n'être que de pâles mimiques pseudo burlesques multipliant les « temps morts ». Le recours aux accessoires (foulard, objet de jonglage, bouteille d'eau en plastique, etc.) permet parfois de débrider une prestation ou de l'enrichir.

Interpréter un personnage devant un public.

Toute la classe est répartie sur un cercle délimité par des plots (un élève à chaque plot).

À tour de rôle, chaque élève traverse la piste et vient prendre la place d'un partenaire en réalisant une pantomime que lui a soufflée l'enseignant (quelqu’un qui boîte, un promeneur égaré dans la forêt, un acteur saluant à la fin du spectacle, un vacancier sur la plage, etc.). C'est ensuite au partenaire dont il a pris la place de traverser la piste.

Les spectateurs doivent deviner le thème du déplacement et l'annoncer à la fin du numéro.

L'élève doit s'engager rapidement dans la pantomime mais prendre ensuite le temps nécessaire pour camper son personnage. Il alternera regards en direction du public et réalisation gestuelle descriptive en cherchant à réaliser un seul geste à la fois.

L'élève peut réaliser une imitation plus complexe: un personnage qui rentre tard chez lui, un artiste qui entre en scène et salue son public, etc.

La gestuelle proposée est parfois étriquée et certains élèves montrent de réelles difficultés à investir un personnage. Ce jeu peut être réalisé en groupe restreint (trois à six élèves). L'espace peut être également modifié (spectateurs d'un seul côté, distance à parcourir réduite, etc.).

Enchaîner des interprétations différentes.

Toute la classe est répartie sur un cercle délimité par des plots (un élève à chaque plot). Chacun dispose d'un nez rouge de clown.

Un élève enfile son nez rouge et entre sur la piste. Toutes les trente secondes, il improvise un nouveau gag. Lorsqu'il a épuisé son répertoire, il retire son nez rouge et rejoint sa place.

L'élève doit réussir à faire rire le public et rester en piste le plus longtemps possible (l'enseignant peut chronométrer). Il s'engage volontairement dans le numéro.

Il est possible de déboucher sur un sketch complet à partir d'une improvisation (ou d'un numéro appris). On peut associer jeu d'acteur et jonglage (ou équilibre).

On remarque souvent un manque d'engagement dans la réalisation du numéro ou des difficultés à enchaîner les gags. On peut modifier le jeu et le présenter sous forme de relais: lorsqu'un élève se sent en difficulté, il passe le témoin (son nez rouge) à un membre de son équipe. Il est également possible de modifier les temps de passage ou de limiter le nombre de gags.

Construire un numéro et l'interpréter.

Toute la classe travaille sur la préparation de numéros, sur des ateliers divers et spécifiques où l'accès est libre.

Chaque élève dispose d'une fiche de travail représentant la trame d'un véritable script (ou synopsis).

L'élève doit remplir sa fiche en complétant toutes les rubriques. Le script sera bâti en deux ou trois séances, puis le numéro sera interprété devant un public, en respectant scrupuleusement le script prévu.

Les élèves peuvent se regrouper pour associer des scripts et réaliser un spectacle.

Deux problèmes majeurs se posent aux élèves: compléter toutes les rubriques de la fiche en trois séances et respecter le script lors de l'interprétation. On peut les faire travailler en duos pour les motiver ou bien réaliser un numéro ensemble. Il est également possible de proposer des thèmes ou des modèles (l'équivalent des «imposés» en gymnastique sportive ou en patinage artistique).

Nom (s) et prénom (s): Classe: - - Matériel (tapis, matériel de jonglage...) nécessaire pour mon (notre) numéro: - - - Schéma d'aménagement du matériel nécessaire pour mon (notre) numéro sur la piste: Description du numéro avec les figures que je réalise (début, développement, final) - - - Durée de mon numéro: Références de la musique sur laquelle je suis en scène: Support: cd/ cassette Accessoires nécessaires (maquillage, déguisement, costume...) |

Enchaîner plusieurs figures sans temps d'arrêt.

Toute la classe est répartie en groupes de cinq (par affinités). Chaque élève du groupe choisit un engin.

À tour de rôle, chaque élève doit enchaîner des séquences de cinq figures différentes et parfaitement maîtrisées. Une nouvelle séquence doit proposer les mêmes figures que les précédentes mais présentées dans un ordre différent. Dès qu'un engin chute, la prestation est terminée.

Tous les élèves doivent être au moins capables d'enchaîner deux séquences.

La durée de l'enchaînement est importante et doit être significative de l'aisance acquise. Il est possible d'attribuer des points à la prestation (de zéro à cinq par séquence) et de demander un score minimal de vingt points en trois essais.

Certains élèves peuvent réaliser des enchaînements comportant de nombreuses figures différentes (jusqu'à dix).

L'élève enchaîne ses figures mais réalise parfois des contrôles intermédiaires ou des « récupérations ». On peut fluidifier les séquences en attribuant un chiffre à chaque figure et en programmant la réalisation de l'enchaînement (par exemple, séquence n°1 : enchaînement 1-2‑3‑4‑5; séquence n° 2: enchaînement 2‑4‑1‑5‑3, etc.). Le jeu sera simplifié si l'on propose aux élèves de réaliser deux séquences de figures différentes.

Reprendre un numéro après une chute d'engin.

Tous les élèves sont regroupés par ateliers de cinq, avec des engins librement choisis, dans des zones délimitées par des plots. Un même fond sonore accompagne toutes les prestations.

Sur fond musical, chacun présente son numéro ou son enchaînement, en laissant parfois tomber son engin et en proposant une façon d'intégrer l'incident dans le numéro. Le groupe doit présenter cinq récupérations différentes.

L'élève doit récupérer son engin avec un déplacement chorégraphique, en utilisant le tempo musical, ou en ramassant son engin avec une figure spécifique.

On peut apprendre à enchaîner différentes figures de réchappe afin de présenter une saynète comique d'un apprenti jongleur récupérant toujours son engin de justesse.

En cas d'incident technique, l'élève est tellement déstabilisé qu'il affiche parfois une mimique (ou une gestuelle) qui amplifie l'effet produit: il ne s'imagine pas que l'incident doit être intégré dans la prestation. Dans un premier temps, on peut lui demander d'accompagner la récupération de l'engin avec une figure gymnique (roulade avant ou arrière, roue, etc.). On peut aussi avoir recours à un « faire‑valoir »qui ramasse l'engin (en respectant une chorégraphie) et le remet en jeu.